한옥을 좋아하던 한 남자는 뜻하지 않은 기회에 자신의 집을 짓게 된다. 직접 제도판에 앉아 집을 그리기 시작했다. 방 하나를 분리해 별채로 짓고 채마다 마루를 두어 안과 밖의 경계를 지우니, 작지만 좁지 않은 집이 완성되었다. 일 때문에 잠시 집을 떠나 있는 그가 타국에서 전해 온 집짓기 소회를 담담하게 옮겨본다.

구성 이세정 사진 변종석

처음 집을 짓기로 했을 때, 내 머리는 차가웠다. 현실은 눈앞에 있었고, ‘집’이라는 꿈은 저 너머에 있었다. 차가운 머리가 두 가지를 결정했다. 가지고 있는 예산 안에서 경제적인 집을 지을 것과 단열이 좋아 관리비가 도시 아파트보다 적게 들어갈 것. 이것이 이 집의 목표였다.

집 설계를 하자고 오랜만에 제도판에 앉은 것도 내가 설계를 잘한다는 착각에서 시작된 것이 결코 아니다. 예산을 아끼기 위한 어쩔 수 없는 선택이었다.

그렇게 집을 그리면서 집 지을 터에 스무 번은 간 것 같다. 어느 날 낮에는 마당에서 고라니 발자국을 봤고, 다른 날 밤에는 하늘에 가득 찬 별무리를 보았다. 그러면서 가슴에 있는 낭만이 스멀스멀 커지기 시작했고, 머리의 차가움은 가슴의 낭만으로 조금씩 무너지기 시작했다. 그리고 다시 처음으로 돌아왔다. 어떤 집을 짓고 싶은가라는 고민과 함께.

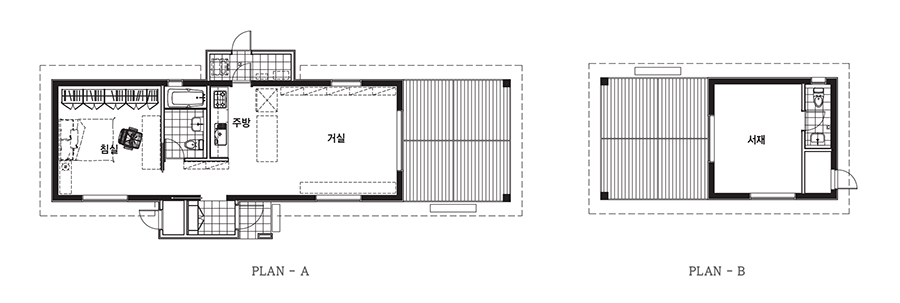

가슴에 이어서 머리에도 낭만이 가득 차면서 첫 번째로 가진 기대는 ‘작은 집’이다. 꼭 작은 집이어야 한다. 그래야 고라니도 이 집을 만만하게 여기며 다시 뒷산에서 내려올 것 같았고, 하늘의 별빛도 작은 집 덕분에 생긴 여유 있는 마당에 넉넉하게 가득 찰 것이라 생각했다. 그래서 집은 꼭 필요한 공간만 두어 최소화했다. 가슴의 낭만이 지나치게 부풀어 있을 때는 주방과 거실 사이에 벽난로도 두고 방도 넉넉하게 3개쯤 생각했지만, 설계를 진행하면서 반드시 있어야 하는 공간만 두기로 했고 마지막에는 방 두 개에 거실 하나가 있는 집으로 가닥을 잡았다. 그거면 충분했다.

작은 집은 좋지만 좁은 집은 싫었다. 소박한 집은 좋지만 답답한 집은 싫었다. 면적은 작지만 답답하지 않은 집을 짓고자 그 방법을 찾았다. 결론은 ‘열린 집’이었다. 그래서 집을 나누었다. 달랑 방 두 개에 거실 하나뿐인 집이건만, 방 하나를 떼어냈고 그 방을 별채라고 이름 지었다. 비록 강릉 선교장(船橋莊)의 화려함이나 안강 *독락당(獨樂堂) 계정(溪亭)의 고적한 맛은 없겠으나 별채가 생기니 우쭐해졌다. 마치 내가 조선시대의 선비라도 된 양.

* 독락장 계정 _ 경상북도 경주시 안강읍 옥산리에 있는 조선 중기의 정자로 조선 중종 때의 문신 회재(晦齋) 이언적(李彦迪)이 말년을 보낸 곳이다. 계곡 위 암반 위에 자리하여 주변 경관이 빼어나다.

▲ 별채는 산이 펼쳐진 전경을 향하고 본채는 고즈넉한 마당을 바라보고 있다.

▲ 돌출된 현관 부위는 심플한 주택 선에 모던함을 더한다. 입구 측면에 세로로 긴 개구부를 내어 현관문을 열었을 때 개방감이 크다.

▲ 안주인이 가장 사랑하는 공간인 본채 마루. 언제나 그늘이 지는 의자가 있다.

▲ 본채 뒤편으로 아담하게 자리한 텃밭

작은 집이 넉넉하게 되자면 마당을 좀 더 적극적으로 생각할 필요가 있다. 마당이 집과는 분리된 외부 공간이라는 생각에서 벗어나 집 안으로 끌어들이고 싶었다. 향이 좋은 쪽의 창을 크게 내면 두 눈 가득 마당을 품을 수 있겠지만, 창문을 크게 낸다는 건 곧 집의 단열을 포기하는 것과 같았다. 눈이 호강하자고 겨울철 내내 난방비를 펑펑 쓰는 집을 지을 수는 없었다. 좋은 방법이 없을까?

답은 마루에 있었다. 그러나 감성적인 이유만으로 돈을 들여 마루를 만들 수는 없는 노릇이고 실질적으로도 마루가 필요하다는 핑계가 필요했다. 거실 공간을 확장한다는 의미로 마루를 받아들이기로 했다. 거실에서 마루, 다시 마루에서 마당으로 연결되는 공간은 내외부를 친밀하게 이어줄 뿐 아니라, 시각적 확장의 효과도 충분했다. 마루라는 이름 자체로 수많은 쓰임새가 있을 것이라 기대했다.

마침 외적으로 핑계 삼을 조건도 들어맞았다. 건축법상 임야를 대지로 형질 변경해야 했기에 집은 30평을 초과하는 면적으로 지어야 했다. 마루는 내부 공간은 아니지만, 건축법상 면적에 포함되기 때문에 그 고민까지 덩달아 해결한 선택이었다. 거실과 붙은 본채 마루를 넣으면서 이왕이면, 하는 마음으로 별채에도 같은 크기의 마루를 더했다. 그래서 집은 더욱 풍요로워졌다.

▲ 외장합판으로 마감한 흔치 않은 외관 때문에 아직 공사가 끝나지 않은 줄 오해하는 이들도 있다. 애초 노란빛이었던 합판은 시간이 지나면서 은은한 잿빛으로 변한다.

▲ 높은 천장의 거실은 어른들을 위한 놀이방 역할을 충분히 하고 있다. 주방 뒤편 욕실과 침실은 상부를 막아 다락방으로 활용한다.

작은 집을 극복하는 마지막 장치로 천장에 눈을 돌렸다. 도시의 아파트를 벗어나는 이유는 수십 가지도 넘었지만, 그 중에 가장 큰 이유는 낮은 천장이었다. 2.25m의 천장 밑에서 사는 그 답답함이란. 집을 목구조로 지은 이유는 경사가 높은 천장을 갖고 싶었고, 아울러 처마에 비가 내리는 집에서 살고 싶었기 때문이다. 벽 높이 2.4m에 경사 각도를 40° 주고 나니 다시 1.8m의 추가 높이가 확보되었다. 가장 높은 곳은 4.2m에 달한다. 욕심을 조금 더 부려서 방과 거실 사이에 있는 화장실만 따로 평천장으로 낮추고 방과 거실까지의 13.5m 길이를 4.2m 높이로 뻥 뚫고 싶었으나, 아내의 반대가 컸다. 문도 없는 안방에서 살 수 없다는 아내의 의견과 목조주택이라면 다락방이 있어야 한다는 현장 소장의 목소리에 밀려 결국 안방도 평천장을 따로 두었다. 결론적으로 실용적인 집이 되었다. 다락방이 방의 기능으로는 다소 부족했지만, 물건을 수납하기에는 넉넉했다. 그래도 여전히 천장을 통으로 높이 연결했으면 하는 아쉬움은 남는다.

▲ 군더더기 없이 꾸며진 별채 내부. 천장에 노출된 애자가 오히려 장식처럼 느껴진다.

3개월 만에 뚝딱뚝딱 집을 짓고 지난겨울 이사했다. 처음으로 내 집을 가졌고, 그 집은 산 밑에 있는 낭만적인 작은 집이다. 집은 살아 있다. 사는 이의 손길에 의해서 집은 건강을 유지할 것이고, 또 변할 것이다. 그래서 또 자란다. 집이 자란다고 할 때에는 그 집에 계속 사람의 손길이 더해진다는 의미이다. 반 년 만에 설계를 하고 집을 짓고 이사를 했지만, 아직 할 일은 많이 남아 있다. 당장 앞마당과 뒷마당 사이에 담장을 쌓아야 하고, 수돗가도 만들어야 하고, 눈에 거슬리는 정화조 배기관도 그럴듯하게 바꾸고 물탱크도 손봐야 한다. 그렇게 살고 있다.

<글 · 장민수>

건축주이며 설계와 감리까지 맡아 한 장민수 씨는 대학에서 건축을 전공하고 설계사무소를 거쳐 대형 건설회사에 다닌 경력이 있다. 2001년부터는 가구공방 ‘모듈러’를 운영하다 홍성에 직접 집을 지었다. 지금은 다시 해외 건설현장에 나가 있지만, 앞으로 작은 집 옆에 공방을 운영하며 지낼 날들을 고대하고 있다.

'아름다운 집' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 공간미를 살린 큰 지붕의 특이한 집 (0) | 2015.08.25 |

|---|---|

| [스크랩] 한옥의 멋을 전원주택에 접목 요령 (0) | 2015.08.25 |

| [스크랩] 60년된 구옥의 매력을 만끽하는 집 (0) | 2015.08.24 |

| [스크랩] 10평 한옥풍 황토집 -최고 인기모델 (0) | 2015.08.17 |

| [스크랩] 역사적인 기념물로 보호받고 있는 마지막 잔디지붕 교회 (0) | 2015.08.14 |

댓글